薬師堂グループ3社の社主であった、直江昶(なおえ とおる)は、昭和2年1月15日、現在の福岡市内に生まれました。第二次世界大戦を体験した後、昭和21年秋に筑紫野市針摺(現弊社所在地)に一家で移り住みました。

戦前、昶の父は精密機械や合成樹脂成型品を製造する会社を経営していましたが、戦火でほとんどの工場設備を失ってしまいました。そのため油脂機械の製造などで事業を再建しようと、この地に移り住んだわけです。

昶も二人の兄と共に、父の経営する会社で働くことになりました。

10町歩(約3万坪)もある移住地は、大部分が楠や檜の森で、中央部には朽ちかけた山寺などもある人里離れた僻地でした。

食料不足の折から、樹木のない場所を開墾して芋畑にし、食料生産をしながらの再出発でした。

筑紫野市中心部には、二日市町という名の町があります。

その昔、毎月2日に牛馬の市場が開かれるため、その名がついたそうですが、その名残で近隣には牛馬を飼育する農家も多く、極端な食料不足の世情の中で、肉の闇商売も身近に噂されていました。

そんな昭和23年の暮れ、無断で敷地内に侵入して馬をさばいている人を昶が発見しましたが、近所の農家の人だったので、事を荒立てずに注意するだけに止めました。

馬の密殺を見つけられ照れ隠しの弁だったのでしょうが、その人はお詫びにと黄色い脂肪のついた一塊の馬肉をおいていきました。

その時聞いた一言が、後に馬の油を日本で初めて 開発するヒントになったのです。

それから数日後、昶がいつものように工場内の鋳鉄場で働いていたときのことです。何かに躓いてしまい、転ぶまいと手をついた先は、真っ赤に焼けた大鉄釜だったのです。

この時、黒焦げになるほどの大火傷を負った昶の左手を救ったのは、数日前にもらった馬肉の脂肪でした。偶然とはいえ運命的な馬の油との出会いでした。

重症の大火傷を負うと「熱い」などを通り越した激痛で、呼吸をするのがやっとになります。その時、一緒に馬肉を食べた仲間は気を失いかけた昶を前に慌て、残っていた馬肉の脂肪をすぐに塗ってくれましたが、しばらくはうずくまったまま動くこともできませんでした。

正気を取り戻した昶は「この大火傷はどうせ医者でも治せまい。ならば、火傷に効くという馬肉の脂肪をこのまま試してみよう」と考えました。

昶はそれから毎日、馬肉の脂肪をたっぷりと掌に塗り、火傷の治療を続けました。やがて2ヶ月が過ぎた頃、いつものように掌に張り付いたガーゼの上から馬の油を塗り足そうと包帯を外したところ、掌が痒くて仕方なかったのです。

あまりの痒さに恐る恐るガーゼを剥いでみたところ、焼け焦げて真っ黒だった掌の皮は、かさぶたが剥げるようにガーゼといっしょに剥がれ、その下にはピンク色のきれいな皮膚が現れました。

なんとそこには、うっすらと指紋までできあがっていたのです。

これを見た昶は、馬肉の脂肪の効力を確信しました。そして、3ヶ月も過ぎた頃には全く傷跡も残らず完治していました。

それ以後、昶の頭から馬の油の不思議が消えたことはなく、仕事の傍らで、馬の油の実験研究を始めました。

研究には大変な時間を費やしましたが、昶は古代中国でも知られていなかった馬の油の効能を次々と発見し、皮膚保護剤として商品化する事業計画を立てたのです。

ところがこれまでに馬肉の脂肪が皮膚保護剤として研究されたり使用されたりした前例がないという理由で、 昶の十分な研究結果に対しても、厚生省は皮膚保護剤の許可申請を受理しようとはしませんでした。

やむなく「ご自由にお使いください」というフレーズで、当初は食用油脂として販売することにし、食品製造会社(有)筑紫野物産研究所を設立、馬の油の製造を開始しました。

昶はこのとき初めて馬肉の脂肪に「馬油(ばぁゆ)」という商品名をつけました。

昭和46年、こうして「馬油」は筑紫野市針摺という田舎で、日本で初めて商品化されました。

その後、昶は「江戸から明治時代にかけて、香具師(やし)が販売していたガマの油は、実は馬の油だったに違いない」と発表し、「馬油」の評判は口コミで全国各地に広がっていきました。

「馬油」登録商標 第2712496号

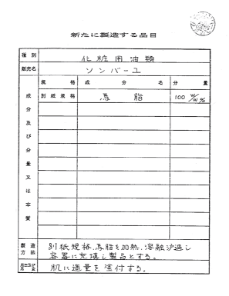

ソンバーユの原料製造元、筑紫野物産研究所は昭和46年の設立以来、馬の脂肪を「馬油」という商品名で当初は食用油として製造販売していました。

創業者 直江昶は皮膚保護用として「馬油」を売り出すために会社設立以前からの研究を続け、効能も数多く発見し、また油脂精製工程を確立したことで馬油独特の油臭を除去することに成功。

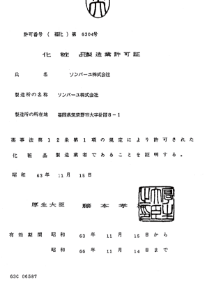

品質も飛躍的に向上した筑紫野物産の馬油は、昭和63年についに日本で初めてスキンケア化粧品の成分(原料)として厚生省から許可されました。

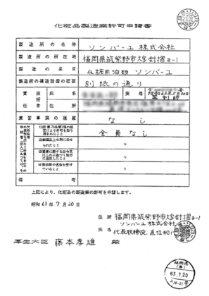

しかし、当時は梅を原料にした食品も製造しており、化粧品と食品の製造業を兼業することは出来ないと指摘を受け、やむなく化粧品を製造するソンバーユ株式会社と販売窓口となる株式会社薬師堂を設立しました。

また長年使っていた「馬油」という商品名は使えない(とにかく規制が厳しい)とのことで、新たに「ソンバーユ」と名前をつけて成分:馬油100%のスキンケア化粧品を日本ではじめて発売開始しました。

それから13年後の平成12年に世界の化粧品原料規格を統括する米国化粧品工業会CTFA(現在の米国パーソナルケア製品評議会PCPC)に世界共通の化粧品原料としてソンバーユを申請。

翌年、International Cosmetic Ingredient Dictionaryに掲載され、世界でも化粧品原料として馬油がはじめて認められました。

INCI Name : HORSE FAT

Definition : Horse Fat is the fat obtained from horses.

Chemical Class : Fats and Oils.

Function : Skin-Conditioning Agent-Occlusive

Trade Name : Sonbahyu Horse Oil(Sonbahyu)

PCPC Website : https//www.personalcarecouncil.org/

現在、ソンバーユはアメリカやイタリア、韓国、台湾、中国などでも愛用されています。

“雲丹(うんたん)”とは中国縁の言葉で、栄養価が高く健康を保つ食品を意味します。

日本では「ウンタン」を呼称する食品は次第に減って、明治以後は海胆(うに)が雲丹の文字を独占するようになりました。

筑前の大宰府・筑紫野地方には、古代唐僧の伝承により、梅仁(梅の種子)を必須原料とする梅で作った雲丹「梅雲丹」が、不老長寿の健康食として伝えられていました。

秘伝の健康食「梅雲丹」

その昔、奈良時代に中国から渡来した唐の名僧・鑑真和尚の一行は、暴風に遭って薩摩に漂着しました。

陸路北上して奈良の都へ向かう途中、 筑紫の国に一時滞在し、一人の唐僧を残して 北上を続けました。 その唐僧は筑紫の国に永住し、仏教布教だけでなく農地の灌漑や土木建築、文学、医学、薬学まで、 この国の文明高揚に尽くしながら、百歳を超す長寿を全うして、里人から “仙人和尚さん”と尊敬されました。没後は余徳を慕われて、筑紫野市針摺峠の森の中に祀られていました。

「馬の油」と「梅雲丹」は、この唐僧が伝え残した最高の民間薬だったのです。梅雲丹を毎日なめていると、野菜嫌いの美食家でも野菜を美味しく感じるようになります。その反面、甘いお菓子や肉類は少ししか食べたくなくなったり、無意識のうちにバランスのとれた食習慣が身につくといわれています。

医食同源、健康の基本は食生活の改善からはじまります。

馬の油の由来

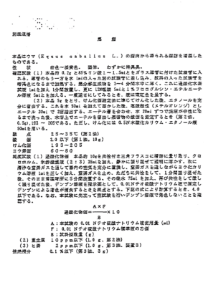

馬の油の薬効は、そもそも中国にルーツを辿ることができます。

5~6世紀頃の中国の医師「陶弘景」は中国最古の薬学書『神農本草経』や同時代の『名医別録』をもとに『本草経集注』を記したといわれており、その『名医別録』には「馬の油は髪を生ず」と書かれています。

また16世紀頃の同じ中国の医師、李時珍が著した薬物学書『本草綱目』には「シミ・ソバカスの除去、肌荒れ治療、筋肉痙攣の緩和」などの馬の油の効果が記してあり、これらの書物から、5〜6世紀頃の中国では、すでに馬の油が薬用としての効用が使われていたものと推測できます。